Clara Thalmann

1908 in Basel geboren, schloss sie sich in jungen Jahren der Kommunistischen Partei der Schweiz an, wo sie Teil des trotzkistischen Flügels war. 1928 lernte sie durch ihre Arbeit im Basler Vorwärts ihren zukünftigen Ehemann Paul Thalmann kennen. Sie wurden im folgenden Jahr wegen ihren trotzkistischen Sympathien aus der Partei geworfen. Clara und Paul waren bekannt dafür, dass sie eine egalitäre und gleichberechtigte Beziehung führten und zusammen für ihre politischen Ziele arbeiteten.

In dieser Zeit entdeckte Clara ihre Leidenschaft fürs Schwimmen, was ihr auch ermöglichte 1936 nach Barcelona zu reisen um an der Volksolympiade teilzunehmen, die von der internationalen Arbeiter_innenbewegung als Gegenveranstaltung zur Nazi Olympiade in Berlin, organisiert wurde. Der Militärputsch und der Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs unterbrachen jedoch die Olympiade. Die meisten der angereisten Athlet_innen, unter ihnen Clara Thalmann schlossen sich den Arbeiter_innenmilizen an. Zusammen mit vielen weiteren Freiwilligen nahm sie an der anschliessende Schlacht von Barcelona (19.-20. Juli 1936) teil, bei der die linken Milizen den Versuch der Nationalistischen Armeeverbänden die Stadt unter Kontrolle zu bringen, stoppen konnten.

Sie schloss sich darauf der Arbeiterpartei der Marxistischen Einheit (POUM) an, und kämpfte wenig später als Teil der anarchistischen Durruti Kolumne an der Front in Aragon, war jedoch bald von den ständigen internen Kämpfen zwischen den verschiedenen anarchistischen Fraktionen enttäuscht. Sie versuchte darauf den Internationalen Brigaden beizutreten, wurde jedoch zurückgewiesen, weil sie eine Frau war.

Im April 1937 ging sie wieder zum POUM und war für kurze Teil in dessen Sturm-Bataillon organisiert. Im Mai 1937 war sie an den internen Auseinandersetzungen zwischen Anarchist_innen, Trotzkist_innen und der Kommunistischen Partei Spaniens in Barcelona involviert. Dort kämpfte sie unter anderem an der Seite von George Orwell, wurde aber dann nach dem Sieg der Republikanischen Truppen gefangengenommen.

Nach ihrer Freilassung ging sie zusammen mit ihrem Mann nach Frankreich, wo sie sich im Anschluss an die deutsche Besatzung dem französischen Widerstand anschlossen und unter anderem jüdische Flüchtlinge versteckten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg unterstützen sie unter anderem die algerische Unabhängigkeitsbewegung und später die 68er Bewegung. Clara Thalmann starb 1987 in Frankreich, bis heute bleibt sie ein Beispiel für gelebte internationale Solidarität.

Rosa Bonaparte

Rosa Filomena Bonaparte wurde 1957 im damaligen portugiesischen Timor geboren, eine Insel im Südosten des Malaiischen Archipels nördlich von Australien gelegen.

1973 konnte sie dank eines Stipendiums in Portugal studieren, wo sie in Kontakt mit marxistischen und antikolonialen Gruppen kam. Während der Nelkenrevolution in Portugal tat sich Rosa Bonaparte mit weiteren Osttimoresischen Student_innen zusammen und die Gruppe erklärte bald ihre Solidarität mit den nationalen Befreiungsbewegungen in den portugiesischen Kolonien. Während dieser Periode konnte sie die von der Befreiungsbewegung PAIGC kontrollierten Gebiete in Guinea und Cabo Verde besuchen

Nach der Nelkenrevolution 1974 kehrte sie nach Timor zurück und nahm an der Gründung der linken Revolutionären Front für ein unabhängiges Ost Timor (FRETILIN) teil.

Im August 1975 wurde sie zur ersten Generalsekretärin der Organização Popular de Mulheres Timorense (OPMT), der Frauenorganisation der FRETILIN, gewählt.

Als Militantin von FRETILIN nahm sie eine Schlüsselrolle beim Aufbau der Basisstrukturen der Partei ein und trug insbesondere entscheidend zur Weiterentwicklung der feministischen revolutionären Bewegung in Ost Timor bei.

Im November erklärte die FRETILIN die Unabhängigkeit Ost Timors von der Kolonialmacht Portugal, Rosa Bonaparte soll dabei die Flagge Ost Timors entrollt haben. Nach der Landung indonesischer Truppen am 7. Dezember und der anschliessenden Besetzung der Insel, wurde Rosa Bonaparte vermutlich gefangengenommen und zusammen mit zahlreichen Unabhängigkeitskämpfer_innen in einer Massenhinrichtung ermordet.

Pakhshan Azizi

Die kurdisch-iranische Aktivistin kämpfte schon seit ihrer Jugend für Frauenrechte und gegen die Unterdrückung des kurdischen Volkes durch die islamische Republik Iran. 2009 wurde sie dafür 4 Monate lang in den Knast gesteckt. 2015 ging Azizi nach Rojava, wo sie als Sozialarbeiterin Flüchtlinge und Opfer des Islamischen Staates humanitär unterstützte.

Ihr Einsatz für Frauenrechte führte sie dazu die „Jin, Jiyan, Azadi“-Bewegung gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran zu unterstützen. Dafür wurde sie im August 2023 verhaftet und monatelang in Isolationshaft gesteckt, wo Folter und Misshandlungen sie nicht brechen konnten. Im Juli 2024 wurde sie zum Tode verurteilt. Einen Tag später organisierten ihre weiblichen Mitgefangenen einen Protest gegen ihre Verurteilung. Azizi selbst führt den Widerstand im Gefängnis weiter, unter anderem nahm sie an einen Hungerstreik und weiteren Proteste teil.

Im Moment befindet sie sich im Gefängnis von Evin in Teheran.

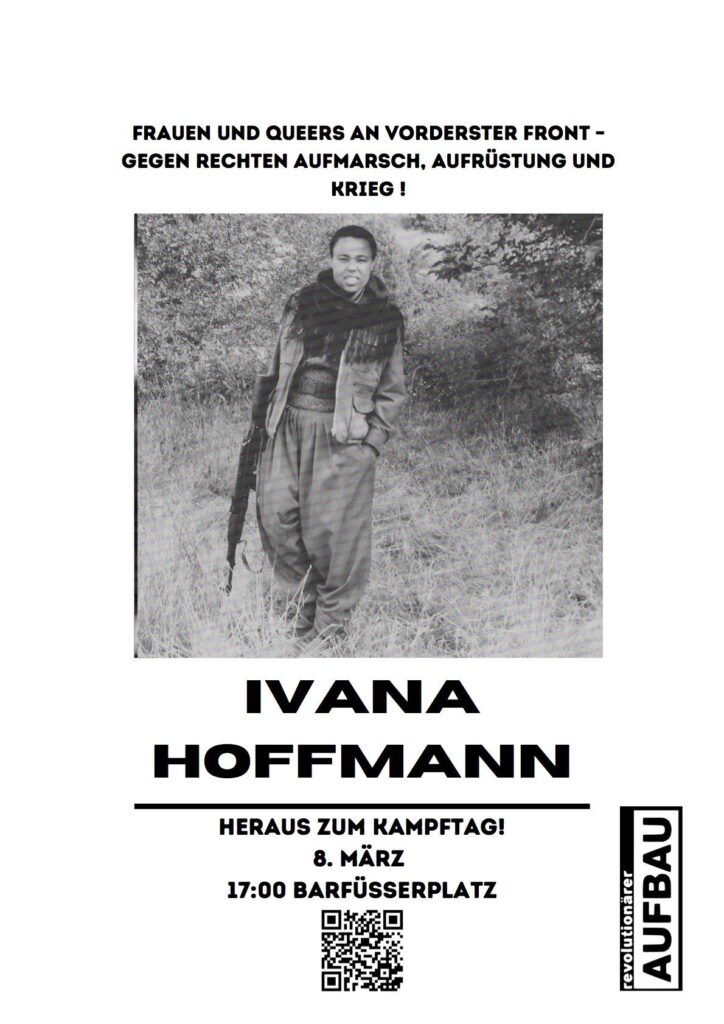

Ivana Hoffmann

Ivana Hoffmann, auch bekannt als Avaşin Tekoşin Güneş, war eine Kommunistin aus Duisburg, die schon mit 13 begann politisch aktiv zu werden. Als Teil der Organisation Young Struggle kämpfte sie vor allem gegen Rassismus und Sexismus. Als Militantin der MLKP und überzeugte Internationalistin, reiste sie Ende 2014 nach Rojava und schloss sich dem bewaffneten Kampf gegen den Islamischen Staat an. Sie war unter anderem an der erfolgreichen Verteidigung von Kobane beteiligt und nahm im Februar 2015 an der Seite der Volksverteidigungseinheiten YPG an der al-Hasakah-Offensive gegen Stellungen des Islamischen Staates im Nordosten von Rojava teil. Im Rahmen der Verteidigung von Tell Tamer vor einer Gegenoffensive des IS, wurde sie am frühen Morgen des 7. März 2015 tödlich verletzt. Sie war eine der ersten ausländischen Gefallenen in Rojava.

An ihrem Trauermarsch in Duisburg nahmen tausende Menschen, davon viele Vertreter_innen der kurdischen Befreiungsbewegung teil.

Hannie Schaft

Jannetje Johanna Schaft (geboren 1920) war eine Kämpferin des niederländischen Widerstands gegen den Nationalsozialismus während des Zweiten Weltkrieges unter dem Decknamen Hannie. Teil einer sozialdemokratischen Familie, begann sie 1938 das Jurastudium an der Universität Amsterdam.

Nach der deutschen Besetzung im Mai 1940 und den anschliessende Repressalien gegen jüdische Menschen, wurde sie mehr und mehr im Widerstand aktiv. Sie begann Flugblätter gegen die deutsche Besatzung zu drucken und zu verteilen und Verstecke und Papiere für jüdische Verfolgte zu organisieren.

Anfang 1943 weigerte sich Hannie eine Loyalitätserklärung gegenüber der nationalsozialistischen Universitätsleitung zu unterzeichnen und verlor so ihren Studienplatz. Dafür wandte sie sich nun dem militanten Widerstand zu und schloss sich einer kommunistischen Widerstandsgruppe an. Zusammen mit der kommunistischen Kämpferin Truus Oversteegen und ihrer jüngeren Schwester Freddie führte sie eine Reihe erfolgreicher Anschläge gegen hohe Vertreter der deutschen Besatzung, Kader der Gestapo und niederländische Kollaborateure durch.

Ende März 1945 wurde sie jedoch verhaftet und am 17. April erschossen. Noch heute findet an jedem letzten Sonntag im November eine Gedenkveranstaltung für Hannie Schaft in Haarlem statt.

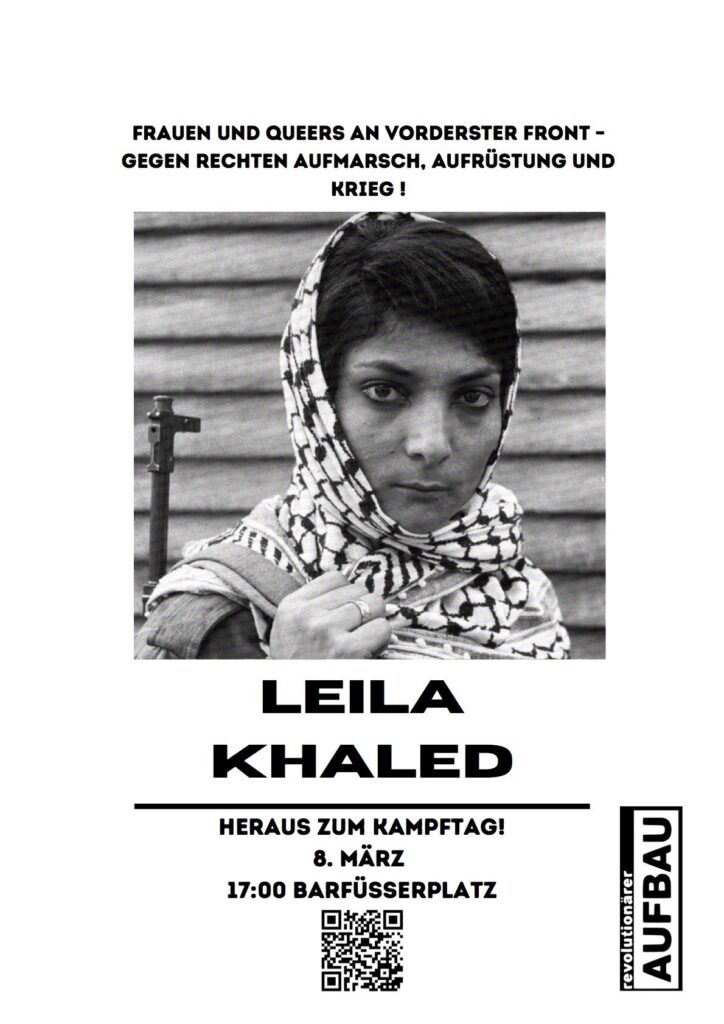

Leila Khaled

Leila Khaled wurde 1944 in Haifa, in Palästina in eine Kaufmannsfamilie geboren. 1948 musste die Familie im Zuge der Nakba, die massenweise Vertreibung, Massaker und ethnische Säuberung der palästinensischen Bevölkerung durch den neu gegründeten Staat Israel, die Stadt verlassen und in den Libanon flüchten.

Schon im Alter von 15 Jahren war Leila politisch aktiv, in den 60er wurde sie dann bei al-Fatah aktiv, doch weil ihr nicht erlaubt wurde, sich dem militärischen Flügel anzuschliessen, trat sie 1967 der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) bei. Sie wurde in Jordanien im bewaffneten Kampf ausgebildet und nahm in den folgenden Jahren am bewaffneten Widerstand gegen die zionistische Besatzung Palästinas teil. 1969 und 1970 führte sie zwei Flugzeugentführungen durch, was sie zu einer Heldin des palästinensischen Widerstandes machten und die Freilassung von Gefangenen bewirkte.

In der folgenden Zeit musste sie wegen ihrer grossen Bekanntheit den bewaffneten Kampf aufgeben, wurde aber zu einer der wichtigsten Vertreter_innen der PFLP und ist heute noch eine wichtige politische Figur des palästinensischen Widerstandes.

Lilian Letona „Comandante Clelia“

Lilian Mercedes Letona wurde 1954 in Turín in El Salvador geboren. Als Studentin war sie gegen die korrupte und vom Militär gestützte Molina-Regierung aktiv und schloss sich 1972 den urbanen Strukturen der kommunistischen Revolutionären Armee des Volkes (Ejercito Revolucionario del Pueblo) ERP an. Im Januar 1974 ging sie in den Untergrund und nahm am bewaffneten Kampf gegen die Regierung der Militärs und Grossgrundbesitzer teil. 1979 begann mit einem Militärstaatsstreich der Bürgerkrieg in El Salvador, schon zuvor waren Repression und Massaker gegen den wachsenden Widerstand allgegenwärtig. 1980 wurde die FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional) gegründet, in dem alle wichtigen Guerrilla-Organisationen El Salvadors, darunter die ERP, vereinigt waren.

Lilian Letona, nun bekannt als „Comandante Clelia“, nahm 1981 als Verantwortliche der Volksmilizen in San Salvador an der Generaloffensive des FMLN in der Umgebung der Hauptstadt teil, wurde aber im Februar gefangen genommen und verbrachte 22 Tage als Verschwundene in einem Geheimgefängnis der Polizei.

Nach ihrer Freilassung 1983 schloss sie sich der Nordöstlichen Front „Francisco Sánchez“ der FMLN an und fiel nur zwei Monate später im Kampf. Noch heute zählt sie zu den wichtigsten Held_innen der Revolution in El Salvador.

Leslie Feinberg

Leslie Feinberg, geboren 1949, wuchs in einer jüdischen Arbeiter_innenfamilie in Buffalo, New York, auf. Mit 14 Jahren entdeckte Leslie die Szene der lokalen Schwulenbars und wurde mit der Zeit Teil der amerikanischen queeren Bewegung. In ihren Zwanziger kam sie an einer Demonstration zur Solidarität mit Palästina mit der kommunistischen Workers World Party in Kontakt und schloss sich deren Sektion in Buffalo an. Wenig später zog Leslie nach New York City, und war in der Antikriegs-Bewegung aktiv und engagierte sich auch gegen Rassismus und für Arbeiter_innenrechte. Unter anderem nahm Leslie 1974 am „March Against Racism“ in Boston und 1983-84 an der „National tour about HIV/AIDS“ teil, sowie 1988 an Mobilisierungen gegen den KKK in Atlanta.

Als Journalist_in und Autor_in trug Leslie mit Werken wie „Transgender Liberation“ oder „Lavender & Red“ wesentlich zu Theorie und Geschichte der queeren Bewegungen und insbesondere von trans Menschen bei. Leslie war das ganze Leben lang auch eine feste Unterstützer_in der palästinensischen Sache und nahm 2007 an einer Konferenz der palästinensischen LGBT-Organisation Aswat in Haifa teil. Leslie benutzte sowohl weibliche als auch neutrale und männliche Pronomen, da sie* sich sowohl als Trans-Mann als auch als eine Butch-lesbische Frau identifizierte.

Leslie starb im November 2014 an Komplikationen aufgrund einer Infektion durch einen Zeckenbiss. Sie* bleibt eine der wichtigsten Figuren der amerikanischen und weltweiten queeren Bewegung und widmete ihr* Leben dem Kampf für queere Befreiung, sowie dem Antirassismus und der Palästina-Solidarität.

Louise Stebler

Louise Stebler wurde 1924 in Zürich geboren und wuchs in Basel in einer antifaschistischen Familie auf. Schon als Kind engagierte sie sich politisch und strickte unter anderem Socken für die republikanische Seite im Spanischen Bürgerkrieg. Als Jugendliche war sie Mitglied bei der Freien Jugend, die der Kommunistischen Partei der Schweiz, nahestand und war in den 1930er und 1940er Jahre im Widerstand gegen den Nationalsozialismus tätig. Sie war an Sabotageaktionen gegen deutsche Güterzüge auf dem Weg durch die Schweiz nach Italien beteiligt, unter anderem ersetzte ihre Gruppe bei den am Güterbahnhof Wolf liegenden Züge das Fett der Räder mit Sand, was sie an die Weiterfahrt hinderte.

Auch war sie am Druck einer illegalen Zeitung und Flugblättern beteiligt, die dann nach Deutschland geschmuggelt wurden und betrieb in Basel mittels Plakate und Flugblätter Propaganda gegen den Nationalsozialismus, der auch in der Schweiz einflussreich war.

In der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg wurden sie und ihr Mann Opfer antikommunistischer Übergriffe, die Scheiben ihres Optikergeschäfts wurden u.a. mehrmals eingeschlagen. Dennoch kämpfte sie weiter als Teil der kommunistischen Bewegung, wo sie sich insbesondere beim Aufbau der Schweizerischen Friedensbewegung (SFB) beteiligte, dessen Mitgründerin sie war.

1968 wurde sie für die Partei der Arbeit (PdA) als eine der ersten Frauen in den Grossen Rat des Kanton Basel-Stadt gewählt und blieb bis 1996 dessen Mitglied. Auch in ihren späteren Jahren kämpfte Louise als Kommunistin und Internationalistin für Frieden, gegen Imperialismus und für eine gerechtere Welt. Bis zu ihrem Tod 2019 war sie an den meisten Demos anzutreffen und war ein fester und wichtiger Bestandteil der linken Bewegung in Basel, ihr lebenslanger Kampf bleibt für viele von uns ein Beispiel und eine Inspiration.

Assata Shakur

Assata Shakur wurde 1947 als Joanne Deborah Byron geboren und verbrachte ihre Kindheit und Jugend zwischen New York und North Carolina. Als schwarze Frau, die auch im Süden gelebt hatte, kannte sie den amerikanischen Alltagsrassismus nur zu gut. Nach Beendigung ihres Studiums zog sie nach Oakland in Kalifornien und schloss sich dort der Black Panther Party (BPP) an. In Oakland organisierte sie Demonstrationen und gemeinschaftliche Bildungsprogramme. Bald darauf zog sie wieder nach New York und führte die Struktur des BPP in Harlem an, wo sie Frühstücksprogramme für Kinder, freie Kliniken und Gemeinschaftsarbeit organisierte. Bald darauf verliess sie jedoch die Black Panther aufgrund des weit verbreiteten Machismo und schloss sich der Black Liberation Army (BLA) an, eine Abspaltung des BPP, das sich am Vietcong und der algerischen Befreiungsbewegung inspirierte.

Sie beteiligte sich ab 1970 am Kampf der BLA und nahm an bewaffnete Aktionen gegen die US-Regierung teil, sowie an Bombenanschläge, Banküberfälle und Angriffe auf Drogendealer und die Polizisten teil. In dieser Zeit nahm sie den Kampfnahmen Assata Shakur an.

1971 wurde sie bei einer bewaffneten Aktion verletzt und wurde zu einer der meist gesuchten Menschen der New Yorker Polizei und dem FBI. Trotz intensiver Verfolgung gelangen ihr mehrere Banküberfälle und Angriffe auf die Polizei. 1973 wurde sie dann schliesslich nach einer bewaffneten Auseinandersetzung mit der Polizei verhaftet. Während ihrer Haft wurde sie misshandelt und bis 1977 für mehrere Aktionen vor Gericht gestellt und verurteilt, konnte jedoch schon 1979 durch die BLA aus dem Gefängnis in einer spektakulären Aktion befreit werden. Sie verbrachte mehrere Jahre im Untergrund bis sie 1984 nach Kuba fliehen konnte, wo sie politisches Asyl bekam, und bis heute noch lebt.

Djamila Bouhired

In eine kleinbürgerliche algerischen Familie hineingeboren, betätigte sich Djamila schon als Studentin für die Befreiung Algeriens von der französischen Besatzung. Sie schloss sich der Front de libération nationale (FLN) an, der wichtigsten algerischen Befreiungsorganisation und betätigte sich während dem algerischen Unabhängigkeitskrieg als Verbindungs- und Kontaktperson für den FLN Kommandeur Saadi Yacef in Algier.

Im April 1957 wurde sie durch die Franzosen gefangen genommen und 17 Tage lang gefoltert, konnte jedoch weder gebrochen noch zum Verrat bewegt werden. Im Juli 1957 wurde sie zusammen mit der Kämpferin Djamila Bouazza wegen eines Bombenanschlag gegen ein Café vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. Eine internationale Kampagne konnte schliesslich das Todesurteil zu einem Gefängnisurteil umwandeln. Sie blieb bis 1962 eine Gefangene im Gefängnis von Reims, als sie dann im Rahmen der algerischen Unabhängigkeit frei kam.

Nach der Unabhängigkeit setzte sie ihren politischen Kampf fort, wurde zur Vorsitzenden der Algerischen Frauen Assoziation und eine starke Kritikerin des Regimes von Ahmed Ben Bella. Sie lebt heute in Algiers und beteiligt sich weiter am politischen Kampf, 2019 unterstütze sie die algerische Protestbewegung gegen das Regime.